在蘇州評彈演員吳亮瑩《聲聲慢》抖音評論區(qū),一位用戶留言:“20歲,喜歡聽這個正常嗎?”有1.4萬點贊;另一位觀眾的評價“怪不得蘇大強那么愛聽評彈”更是收獲高達2.2萬點贊。據(jù)抖音發(fā)布的《2023非遺數(shù)據(jù)報告》顯示,2022年里獲得打賞收入的抖音非遺主播人數(shù)同比增長53%,其中傳統(tǒng)藝術類增長了230%,曲藝類的增長達到了102%。而在江蘇省,評彈直播獲得的打賞收入在所有非遺類直播中排名第三,僅次于淮劇和昆曲。

#蘇州評彈 話題播放量過4億,古老非遺通過手機“翻紅”

近年來,戲曲演出的舞臺不斷迭代,從戲臺上的戲曲,發(fā)展到唱片里的戲曲、電視上的戲曲,再到如今直播間里的戲曲。江浙滬地區(qū)的特殊曲種“評彈”,也在抖音直播間找到第二舞臺。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,目前抖音平臺上#評彈 話題有近億播放量,而#蘇州評彈 話題更是超過4.1億次播放量。事實證明,當好的內(nèi)容與傳播渠道相乘,評彈這樣的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)也以更可親的面貌出現(xiàn)在廣大青年網(wǎng)民面前。

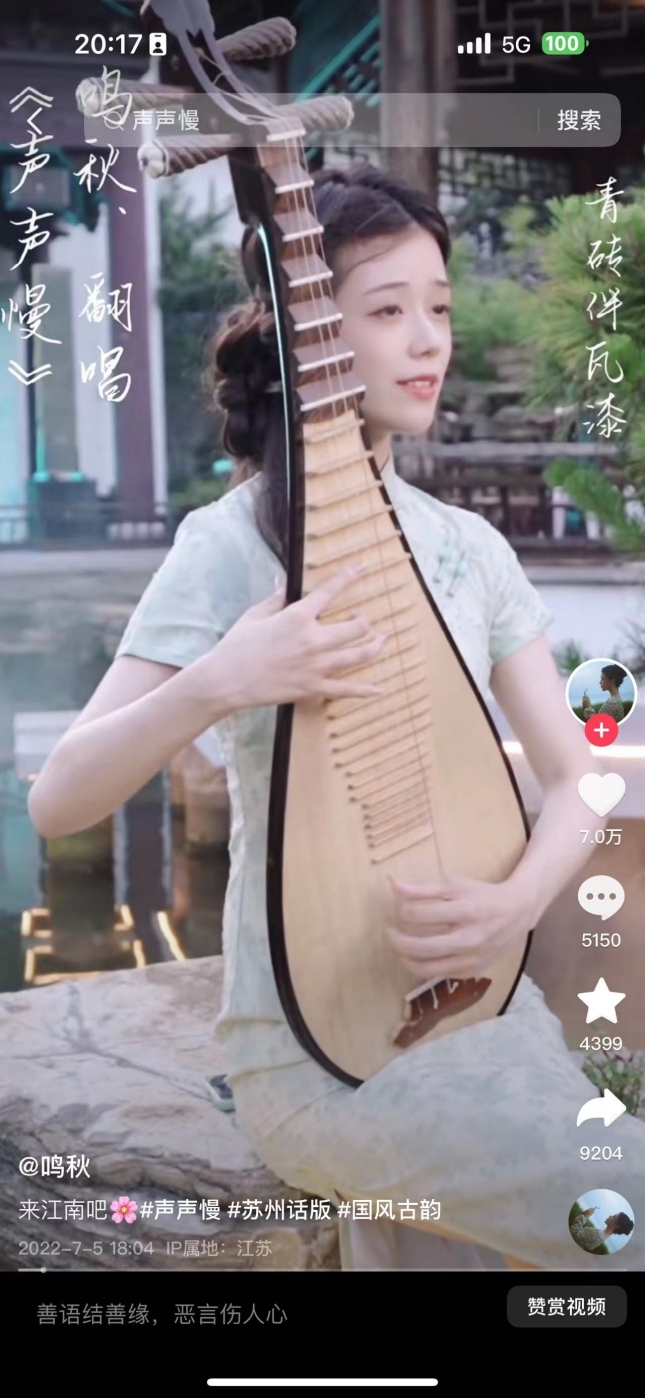

上海評彈團青年演員鄭鳴秋在抖音上的賬號名是@鳴秋 ,從線下演出轉到線上直播,已經(jīng)為她帶來了10萬粉絲,其中不乏為她打賞和點贊的。傳統(tǒng)評彈演出的劇場面積有限,且受到地理位置限制,觀眾數(shù)量有限;但隨著短視頻平臺的興起,越來越多的戲曲演員以直播的形式突破了物理空間的局限,通過網(wǎng)絡把傳統(tǒng)戲曲送到千千萬萬的用戶面前,傳統(tǒng)文化得以在網(wǎng)絡時代煥新,而戲曲演員也被更多“路人”在手機上“偶遇”。

鄭鳴秋從小就喜歡跟著老一輩人聽評彈,在那些阿婆年輕的年代,沒有電視機和互聯(lián)網(wǎng),聽評彈是阿婆們年輕時的重要愛好。隨著老一輩人的代際傳承,又把對評彈藝術的喜好傳給了鄭鳴秋。但現(xiàn)今社會里的娛樂休閑形式實在是太多了,聽戲曲和曲藝的不像以前那么多,而地方的曲藝也有語言上的原因,有很多人聽不懂。并且線下演出受限于場地條件,一般的劇場能容納的聽眾大概在千人左右,

但是短視頻的興起,讓事情出現(xiàn)了很大改變。鄭鳴秋認為抖音的受眾中有很多的年輕人,文化程度高、接受度強,并且對非遺文化有著天然的親和度。通過算法推薦機制,短視頻平臺把評彈等戲曲形式推送到了潛在觀眾面前,使得傳統(tǒng)戲曲突破了地域和方言的限制,在網(wǎng)絡上聚攏一大批用戶。鄭鳴秋表示自己的直播最高曾有114 萬人觀看,同時觀看人數(shù)超過 1 萬人:“這是在線下演出根本達不到的。”同時,線上直播演出也對她的線下表演帶來了反哺,直播間的粉絲不僅會給她打賞、點贊、留言,甚至有人還特意給她的現(xiàn)場表演獻花,讓她“非常開心和欣慰”。

在直播間里收獲“新舞臺”“新觀眾”

據(jù)《2023非遺數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù),截至2023年5月,抖音上平均每天有1.9萬場非遺直播,平均每分鐘就有13場非遺內(nèi)容開播;同時,不少瀕危非遺全類目都通過平臺找到了“新觀眾”,使得相當多的戲曲演員獲得“新舞臺”。

古語說“打仗親兄弟,上陣父子兵”。外型俊朗帥氣、身高180公分的95后評彈演員戈梽臣就是和父親一起轉戰(zhàn)到抖音平臺。戈梽臣成為評彈演員也是“子承父業(yè)”,從小被父親送去學評彈,奈何學成之后的表演舞臺卻越來越少,所在的評彈社團人數(shù)也從二、三十人減少到幾個人。2022年,戈梽臣開設了抖音賬號@戈伊(聆韻) ,開始在抖音嘗試直播。憑借扎實的評彈功底和出眾的外形條件,他的第一次直播就收獲了5000多名觀眾網(wǎng)友的點贊、打賞。于是,本來只是為了“加個雞腿”的直播,如今已經(jīng)成為這位被網(wǎng)友戲稱為“年輕的老藝術家”的“大劇場”,據(jù)戈梽臣介紹,他的直播間人數(shù)最多時,實時在線2萬多人,總瀏覽量300多萬。

其實,戈梽臣的父親戈正平不僅是他評彈藝術道路上的引路人,也是他直播道路上的先行者。2020年,無法進行線下演出的戈正平賦閑在家,開始嘗試在網(wǎng)絡上直播,過了一段時間,他發(fā)現(xiàn)在抖音上聽評彈的人不少、打賞的人也挺多,“有時候直播收入比線下演出都高了”。于是他趕快把兒子“拉入伙”,結果兒子的直播效果出乎意料的好。

如今,戈梽臣專注于直播,除了傳統(tǒng)曲目之外,還會以評彈的形式表演《聲聲慢》《煙花易冷》《羅剎海市》等流行歌曲,吸引了越來越多年輕觀眾對評彈藝術的關注。戈伊坦言做直播一定程度上緩解了自己的經(jīng)濟壓力,使自己有更多的精力專注于內(nèi)容。而父親戈正平則兼顧線下演出和線上直播,偶爾和兒子在直播間里的互動也是“效果拉滿”。暢想未來,戈正平表示正在探索多人輪播、切換搭檔等不同形式的嘗試,為觀眾帶去更多元的評彈體驗。

直播間成為促成評彈傳承的“加油站”

短視頻和直播為評彈這一地方劇種吸引了更廣泛的新觀眾,打賞也為這一古老的演出形式帶來了新的經(jīng)濟增長空間。專家表示,直播打賞等數(shù)智化手段與非遺文化深度融合,正不斷推動非遺文化產(chǎn)業(yè)的時代重塑,形成以直播為核心的文化產(chǎn)業(yè)模式。

青年評彈演員趙翊辰的家中世代從事評彈行業(yè),隨著直播的興起,他加入@聆韻社 這個團播賬號,和很多中青年演員一起在直播間與觀眾見面。從剛開始面對冰冷鏡頭時的不適應、與彈幕互動時的顧此失彼,到如今已經(jīng)是揮灑自如的嫻熟主播,趙翊辰表示這一路走來對他并不容易。在這個過程中,觀眾的支持和肯定成為他最大的動力,尤其是一位北方觀眾留言表示他因為自己而喜愛上蘇州評彈這一南方劇種時,對趙翊辰的觸動尤其大。

為了更好回報觀眾,趙翊辰和@聆韻社 的主播們坐下來討論如何才能更好地吸引觀眾,他們決定以蘇州話改編流行歌曲的形式,更好地滿足觀眾。于是,他們的直播間里既有傳統(tǒng)的《茉莉花》《秦淮曲》等江南小調(diào),也有蘇州話版的《橋邊姑娘》《在云端》,古典與現(xiàn)代的結合帶來了不一樣的味道,觀眾也樂于打賞點贊支持這支線上評彈團的事業(yè)。直播間為評彈從業(yè)者拓寬了創(chuàng)收渠道,收獲了“第二票房”和事業(yè)“加油站”

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:4312006003 經(jīng)營許可證:湘ICP證010023 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:湘B2-20080017 ICP備案號:湘ICP備20006192號

地址:湖南省長沙市金鷹影視文化城 郵編410003 辦公電話:0731-84801916 傳真:0731-84801955 郵箱:2399739646@qq.com