“遂古之初,誰傳道之?上下未形,何由考之?”屈原的浪漫詩篇《天問》中,發出了振聾發聵的提問。溯回上古神話,一探文明源起。10月1日起,紀錄片《中國》第三季重磅登陸湖南衛視、芒果TV,從女媧、伏羲、神農“三皇”的故事開啟,徐徐展開一幅神秘的上古神話圖景。

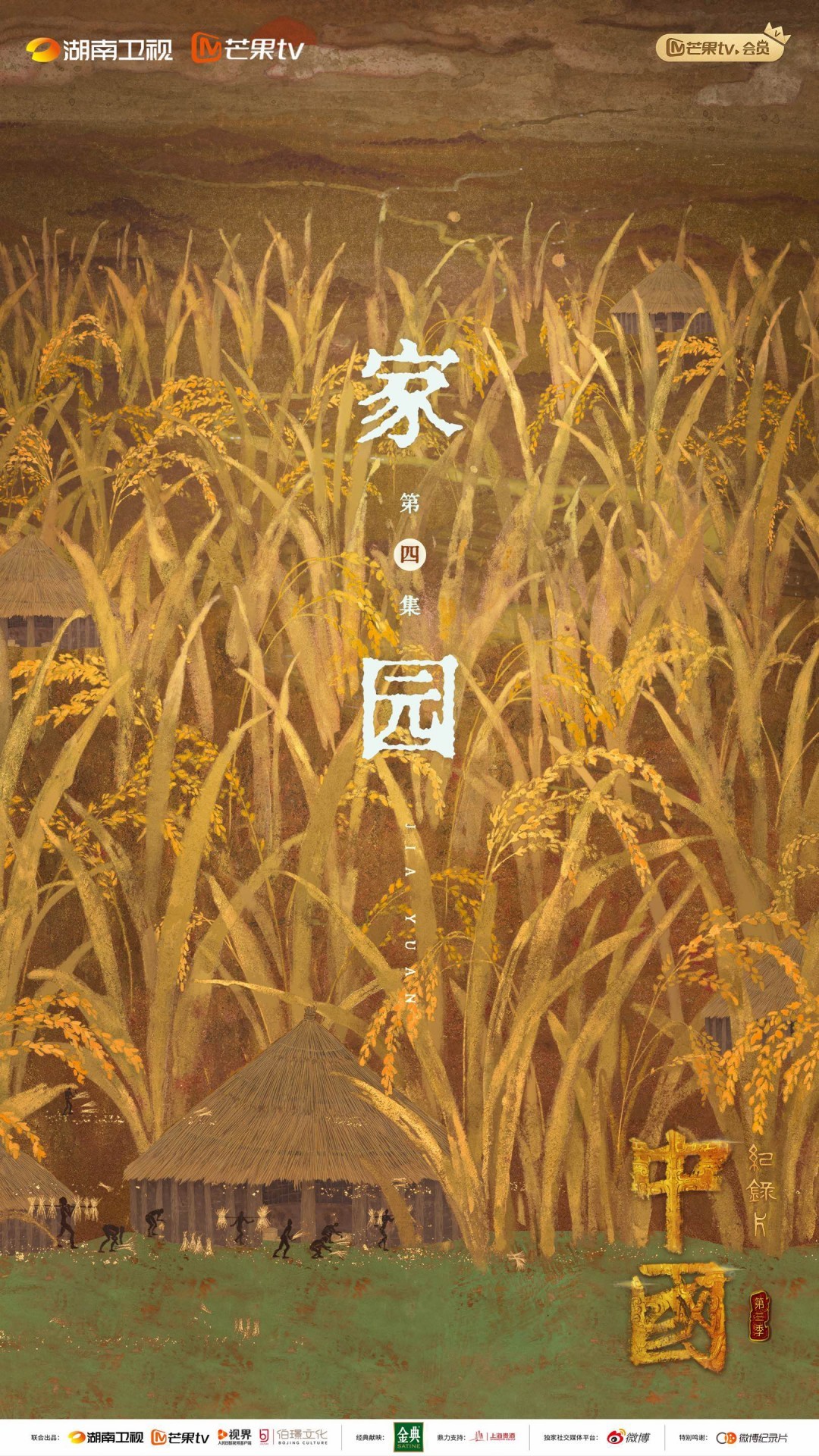

紀錄片播出后,在年輕觀眾中引發熱烈反響,斬獲融合傳播指數榜第一。延續前三集的熱度,今日將播出第四集《家園》,從神話世界到現實世界,在有據可考的農耕文明中發現華夏歷史的脈絡。

《中國》第三季創世首播

觀眾口碑熱議引燃國慶假期

天地從哪里來?我們從哪里來?中國從哪里來?十一首播的《中國》第三季將視角對準極少有人涉足的上古神話,通過先民的所觀、所感、所創,抽絲剝繭般地解碼中國人的文化基因,為觀眾帶來一場思想+藝術+科技的先鋒嘗試,并聯合人民日報同步直播,引發年輕網友的熱情追捧,直播觀看人數破400萬,引燃假期的國慶氛圍。不少網友點贊本片以中國為舞臺,用青春活潑的畫面風格、獨樹一幟的音樂效果向觀眾展示中國悠久的歷史文化和浩瀚山河,整體觀感舒適令人印象深刻。

節目在湖南衛視、芒果TV雙平臺播出后,在社交話題及長短視頻傳播曝光高達26億次。根據美蘭德藍鷹數據,節目播出期間,每日均位列當日全網熱播紀錄片榜單、晚間黃金檔電視節目融合傳播榜單第一;融合傳播指數亦在紀錄片榜單位列第一。

從解決“吃”到“住”

中國人成“家”有講究

對于溫飽和安全感的追求,讓先民在不斷地遷徙、尋找、積累經驗。在漫長的遷徙過程中,先民學會了鄰水而居。從喜馬拉雅山脈奔騰而下的黃河、長江,滋養著每一個尋找棲居地的靈魂。黃河九轉,賀蘭山缺,有一批先民走到這里,他們停留了下來。或許是走累了,或許是水草肥美吸引了他們,他們定居于此。這只是發生在這片土地上的故事之一,但他們都不約而同地選擇了定居,屬于華夏的農耕文明就此掀開燦爛的篇章。

在象形文字中,“家”字由代表屋頂的寶蓋頭和象征馴化的家畜“豕”(即家豬)組成,反映出先民吃飽住暖的樸素愿望。為了這個目的,中國先民從此專注于對家的營造。最早的房屋只是挖一個洞穴,上面用草木、獸皮遮蔽風雨。成“家”不易。從家園到部落,再到城邦,文明的火種在黃河、長江流域逐漸播撒開來,塑造了中國人對這片土地的無限深情。

從神話世界到可考歷史

上古“吃貨”是這樣養成的

在地球的億萬年歷史中,人類的出現只是滄海一粟。伴隨著地殼的運動、山脈的隆起、海洋和氣候的變化,大自然準備好了一切,靜等主角人類的登場。即將播出的第四集《家園》,講述了先民面對生存考驗,創造性地發現、獲取各種食物的故事。

創世神話世界逐漸遠去,人類用勤勞的雙手開啟屬于自己的新紀元。在適者生存的自然法則中,獲取食物成為最直接最首要的挑戰。為了吃飽肚子,我們的祖先展現出了無窮的創造力。掌握石器和火的使用,讓先民開始從簡單的采集植物、漁獲逐步學會馴化家畜、播種糧食,誕生出上古文明的模樣。陶器的使用讓先民的飲食文化變得更加豐富而多元。可以把食物用火燒烤,或裹上濕潤的泥土再投入火中;也可以使用陶罐,用最樸素的方式加工最天然的食材。這些到現在人們還在使用的烹飪方式,凝聚著先民的勞動智慧。對吃和美食的孜孜追求,讓中國人形成了“民以食為天”的傳統和特有的“吃貨”精神。

在長期的采集生活中,先人掌握了植物的繁衍和生長規律。一粒種子種到地里,到了秋天,就可以結出很多果實。四季分明的氣候也不負人們的期望,北方的狗尾草和南方的野生稻,開始成為先人的糧食。狗、豬、雞等動物的成功馴養,讓家有了更具體的形象。

一次前所未有的中華文明之旅已經啟程。10月8日至12月3日湖南衛視、芒果TV每周日19:30更新一集。跟隨紀錄片的腳步,走進這場瑰麗的上古溯源之旅!